Après les attentats anarchistes connus par la France à la toute fin du XIXe, des hommes et femmes ont expérimenté une manière différente de vivre leurs idéaux d’égalité sociale en fondant des colonies libertaires. Entre fiction et réalité, Nicolas Debon a choisi d’adapter en BD l’histoire de l’Essai, la communauté anarchiste d’Aiglemont, une société exempte de toute autorité qui a vu le jour en 1903.

Un projet anarchiste qui inspire toujours

Qu’est-ce ce qui vous a donné envie d’adapter un tel projet ?

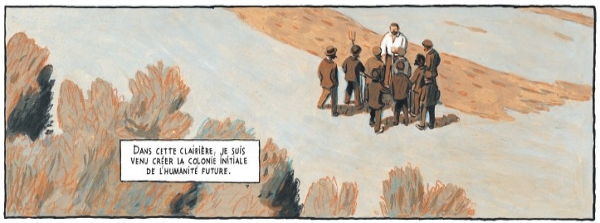

Nicolas Debon : Mon envie de départ était de parler de la nature, de m’y immerger et d’y immerger mon lecteur. Je suis tombé par hasard sur un article qui parlait d’une colonie libertaire formée par des anarchistes dans une clairière des Ardennes. Cela m’a beaucoup intrigué, plus je cherchais des informations sur le sujet, plus j’avais envie d’en faire quelque chose.

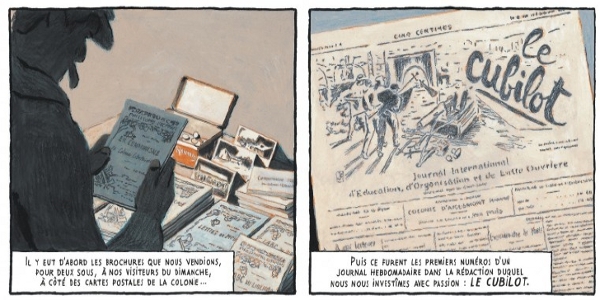

Adapter ce projet en BD était un défi, plus que de dessiner la nature il s’agissait aussi de retranscrire des idéaux. J’avais très peu de sources ce qui impliquait que beaucoup de recherches, de déductions, que je me renseigne sur l'environnement.

Qui sont ces personnes qui ont rendu l’Essai possible ?

Les fondateurs du projet se définissent comme anarchistes, d’ailleurs d’un point de vue historique, ils font partie de l’âge d’or de l’anarchisme. Fortuné Henry avait un frère, Emile, qui avait lancé des bombes, deux auparavant, puis jugé et guillotiné.

Après ces événements, au début du XXe siècle, j’ai l’impression qu’il y a eu un moment où l’on se posait beaucoup de questions et on essayait de trouver d’autres moyens que la violence pour faire passer des idées. Pour moi, ils sont les ancêtres des écolos, avec ce retour à la nature, une envie de s’affranchir de tout ce qui a été corrompu dans la société. Ce sont des idéalistes aussi.

Pensez-vous que le destin de la colonie était prévisible ?

Bonne question, ma position a évolué avec le temps. Au début, je me suis dit : c’était un échec donc c’était raté. Puis en m’imprégnant de l’histoire, j’ai cessé de le voir ainsi. La colonie ne s’appelait pas l’Essai par hasard : plus que l’aboutissement, l’important est que ces gens ont mis en application leurs idées de façon totale. Peut-être qu'eux-mêmes se sont dit : c’est bon on l’a fait, on sait comment ça marche, maintenant on n’a pas forcément envie de continuer.

Est-ce que vous adhérez vous-même à ce projet ?

Ce n’est pas si simple, je pense que je suis avant tout séduit par ce projet mais je n’y crois pas totalement, je vois des incohérences. L’Essai est défini comme un milieu libre, par définition, cet endroit ne peut pas l’être au milieu d’une société qui ne l’est pas.

L’impossibilité de s’abstraire de cette société est une des raisons que les colons mentionnent pour expliquer que l’Essai n’ait pas duré indéfiniment [6 ans en tout N.D.L.R.]. Dès le début, j’ai voulu montrer un des paradoxes de cette aventure : Fortuné Henry a fait acheter le terrain alors qu’un des fondements de leur pensée est le rejet de la propriété privée.

J’ai tout de même une réelle sympathie pour eux, de toute façon, je n’aurais pas pu écrire leur histoire s’ils m’avaient été totalement antipathiques.

Est-ce que la colonie de l’Essai est, pour vous, un sujet d’actualité ?

Complètement ! Je ne suis pas un spécialiste mais certains de mes lecteurs me disent qu’ils connaissent des mouvements près de chez eux qui ont beaucoup de points communs, tant dans le mode de vie que les idéaux. Donc non ce mouvement n’est pas mort !

Les faits et la fiction

L’Essai n’appartient pas une histoire très connue et pourtant vous donnez des indications très précises : vous mentionnez une dispute entre Fortuné Henry, Adrienne Tarby et André Mounier. Est-ce une invention ?

Cet épisode part de plusieurs faits que j’ai lus. Des tensions entre Fortuné et André, notamment à cause de sa compagne, ont été rapportées. Je savais qu’André était bon musicien, flûtiste et qu’une mandoline accrochée à un mur était souvent décrochée le soir. J’ai mis ensemble ces trois anecdotes pour faire une scène.

Il existe quelques témoignages : j’ai lu des journaux d’époque, contacté des gens à Aiglemont, notamment une petite association qui s’intéresse à l’Essai. Personne de vivant aujourd’hui n’a connu la colonie, mais certaines personnes ont encore des souvenirs de leurs grands-parents. Le père d’une vieille dame d’Aiglemont avait acheté dans une vente aux enchères les meubles des colons, des meubles Henri II sculptés. Elle avait encore tout dans son garage : je les ai pris en photo !

On a perdu la trace de certains habitants de l’Essai comme Marcel, l’enfant de la colonie. Il y a même une certaine obsession autour de ce mystère chez les gens qui s’intéressent à cet épisode historique. Suite à cette bande dessinée, des historiens ont retrouvé les traces d’autres personnes : j’ai l’impression que mon ouvrage a un peu relancé la dynamique des recherches !

Il y a une foule de gens qui ont participé à cette colonie, comment avez-vous arrêté vos choix de personnages ?

Comme dans tout travail d’adaptation, il y a un énorme travail de mise en scène. Je n’avais jamais abordé un projet aussi complexe et avec autant de personnages. D’abord il n’y avait qu’une personne, puis trois, puis vingt... plus les gens de passage et les villageois ! Comment gérer tous ces gens ? Au départ, il y avait une vraie difficulté pour trouver un point de vue.

J’ai pris le parti de me mettre dans la peau du fondateur de la colonie, Fortuné Henry en utilisant le « je narratif ». Cela ne veut pas dire que j’adhère complètement à sa personnalité. Son regard est subjectif : Fortuné Henry a deux facettes, j’aime son côté visionnaire, idéaliste, charismatique mais il est aussi autoritaire et peut être violent...

J’ai également beaucoup de sympathie pour André Mounier, le « géant roux » comme on l’appelait. On dit de lui qu’il dormait dans un espace grand comme un mouchoir de poche, sans lit, sans couverture. Ce côté ascétique me touche.

Le traitement graphique, notamment avec la gamme colorée restreinte, s’éloigne d’un traitement documentaire...

J’ai défini des couleurs dominantes, du noir, du blanc, une teinte chaude et une froide, l’orangé et le bleuté. Je me suis dit que traiterais tout l’album comme ça et me suis interdit d’utiliser d’autres couleurs. Mes personnages aussi sont simplifiés. Idéalement j’aimerais que le scénario et le traitement graphique aient le même décalage par rapport à la réalité, car dans ces deux aspects, j’ai traité l’histoire de façon très linéaire, très logique.

Le processus général était de simplifier et d’épurer, peut-être pour s’approcher d’une certaine vérité, d’une certaine puissance. Je ne sais pas vraiment pourquoi j’ai l’impression de perdre cela si le traitement est plus élaboré, c’est un peu mystérieux.

Et pourtant tout n’est pas au même niveau d'épure : les forêts par exemple sont représentées d’une manière plus détaillée que les personnages...

Haut de page

Haut de page

Votre Avis